今日の一中

今日は通信陸上県大会2日目でした。飯能第一中学校からは女子走幅跳、男子800m、男子3000mの選手が出場しました。昨日と同様、湿度はさほどなかったものの暑いなかでの大会でしたが、選手の3人は大変がんばりました。また、今回は惜しくも選手に選ばれたなかった部員が応援に来てくれ、アップに付き合ってくれました。一中陸上部の絆を感じます。今日も全力で戦う子どもたちの姿に、陸上部顧問とともにHP担当も感動しました。選手の皆さん、大変お疲れさまでした。次は学校総合体育大会に向けがんばってください。

技場での晴れの舞台に立つ選手の緊張感が観客席にいるHP担当にも伝わってきました。しかし、選手たちはそのプレッシャーを跳ね除け、全力を出し切ることができました。入賞には届きませんでしたが今日の経験を分析し、次の学校総合体育大会に活かして欲しいと期待しています。選手の皆さん、本当にお疲れさまでした!皆さんの雄姿、かっこよかったです!

技場での晴れの舞台に立つ選手の緊張感が観客席にいるHP担当にも伝わってきました。しかし、選手たちはそのプレッシャーを跳ね除け、全力を出し切ることができました。入賞には届きませんでしたが今日の経験を分析し、次の学校総合体育大会に活かして欲しいと期待しています。選手の皆さん、本当にお疲れさまでした!皆さんの雄姿、かっこよかったです!

熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で通信陸上県大会1日目が開催されました。今日、飯能第一中学校から出場したのは女子走高跳、男子走り幅跳、男子400mリレーの選手です。本格的な競技場での晴れの舞台に立つ選手の緊張感が観客席にいるHP担当にも伝わってきました。しかし、選手たちはそのプレッシャーを跳ね除け、全力を出し切ることができました。入賞には届きませんでしたが今日の経験を分析し、次の学校総合体育大会に活かして欲しいと期待しています。選手の皆さん、本当にお疲れさまでした!皆さんの雄姿、かっこよかったです!

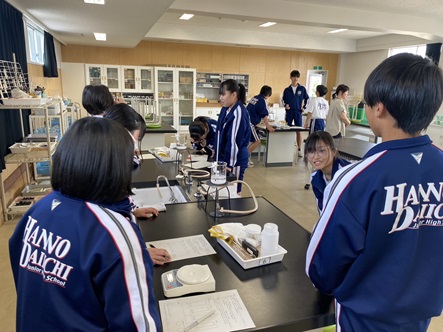

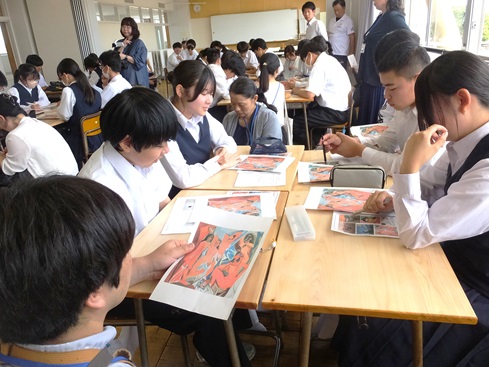

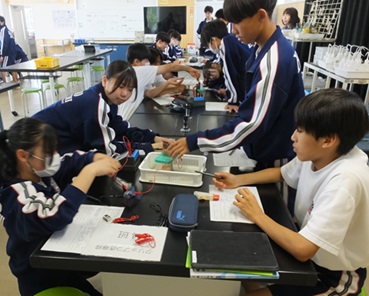

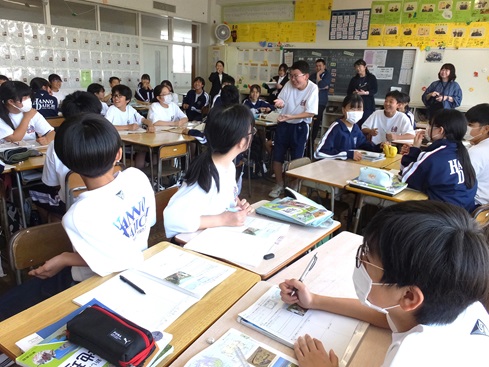

今日は飯能高等学校、聖望学園高等高校、大川学園高等高校、自由の森学園高等学校、わせがく夢育高等学校の先生方をお招きし、出前授業、入試説明会を行いました。前半の出前授業では、興味深い教材を用意していただき、子どもたちは楽しく専門的な内容について学ぶことができました。後半の入試説明会では、県立および各私立の入試の特徴を分かりやすく説明していただきました。今日の授業と入試について説明は進路について考える、良い契機になったと思います。3年生の皆さん、来春の笑顔のために、着々と準備を進めましょう!応援していますよ^^。

今日は飯能高等学校、聖望学園高等高校、大川学園高等高校、自由の森学園高等学校、わせがく夢育高等学校の先生方をお招きし、出前授業、入試説明会を行いました。前半の出前授業では、興味深い教材を用意していただき、子どもたちは楽しく専門的な内容について学ぶことができました。後半の入試説明会では、県立および各私立の入試の特徴を分かりやすく説明していただきました。今日の授業と入試について説明は進路について考える、良い契機になったと思います。3年生の皆さん、来春の笑顔のために、着々と準備を進めましょう!応援していますよ^^。

今日は5、6校時に行った生徒総会を特集します。生徒会長が「全員が参加して、よりよい一中をつくりましょう」と呼び掛けスタートした今年の生徒総会。令和6年度の会計決算、生徒会本部の活動内容、各自治委員会の活動内容について、それぞれ説明、質問、回答と進みました。会長、委員長の説明も、各学級の代表の質問も、それに対する回答も素晴らしかったです。形だけにならず、一中を良くしようと真剣に考えていることがよく伝わってくる質疑応答でした。会員である皆の聞く態度も素晴らしかったです。今年の一中の躍進を予感させる生徒総会でした。

今日は5、6校時に行った生徒総会を特集します。生徒会長が「全員が参加して、よりよい一中をつくりましょう」と呼び掛けスタートした今年の生徒総会。令和6年度の会計決算、生徒会本部の活動内容、各自治委員会の活動内容について、それぞれ説明、質問、回答と進みました。会長、委員長の説明も、各学級の代表の質問も、それに対する回答も素晴らしかったです。形だけにならず、一中を良くしようと真剣に考えていることがよく伝わってくる質疑応答でした。会員である皆の聞く態度も素晴らしかったです。今年の一中の躍進を予感させる生徒総会でした。

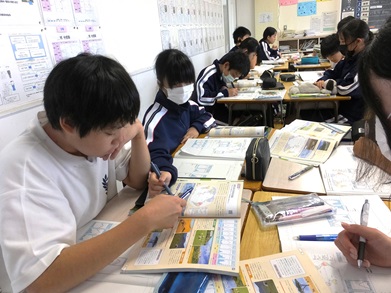

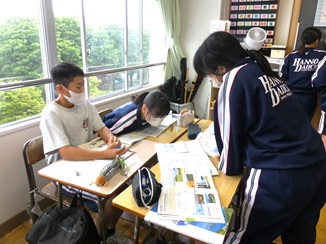

1年生の社会科は地理分野「世界の気候」を学習しています。子どもたちは砂漠や熱帯雨林、ツンドラなどの気候の特徴について学んできました。今日はこれまで学習してきた学習をもとに、世界各地の雨温図と気候の特徴から、どの気候帯に属するかを考えました。レベルの高い課題でしたが、今日も誰も独りにせず、50分間夢中になって学び合っていました。

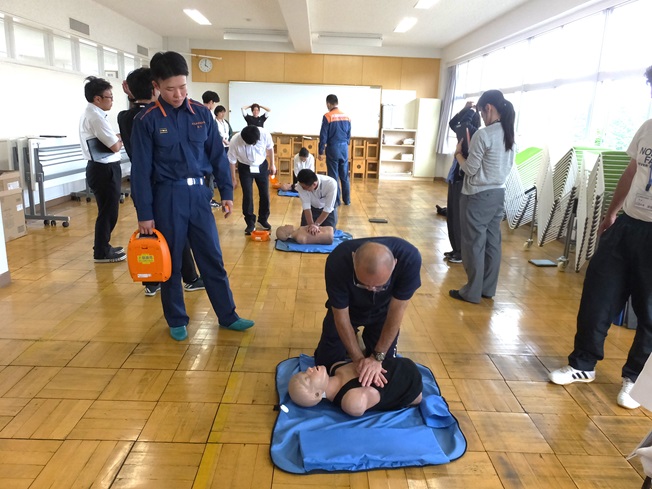

今日のように部活がない日は職員研修となります。今日のテーマは救急救命法です。飯能日高消防署のレスキュー隊員の方にお越しいただき指導していただきました。皆、真剣に話を聞き、実践練習しました。あってはならない事態ですが、私たちは万一に備え毎年研修をしています。

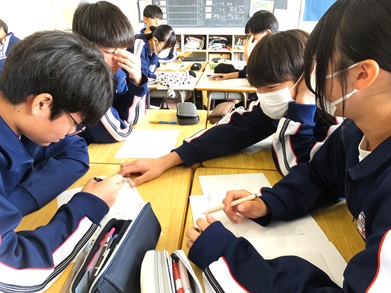

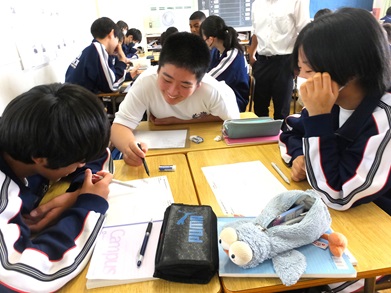

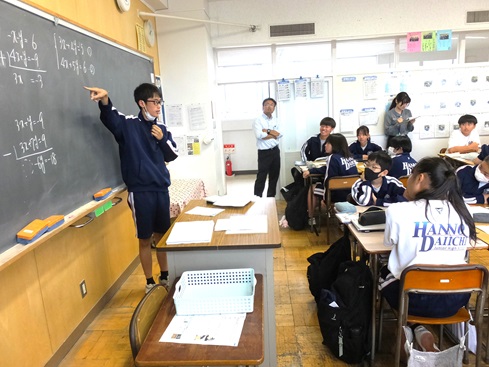

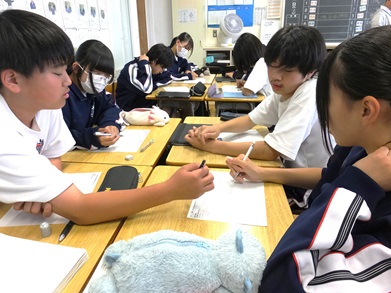

今、2年生が取り組んでいるのは2元1次方程式です。各グループがしっかり繋がり、誰も独りにせず学んでいます。今日も共有の課題で支えられた子がジャンプの課題で活躍する場面がたくさんありました。とてもエキサイティングでした。

今週28日は指導者を招いての全体授業研究でした。30日に行ったのは教員同士がお互いの実践から学び合う授業研究です。飯能第一中学校では教育振興基本計画に基づき、全職員がお互いの授業を参観し子どもの学ぶ姿から学ぶ授業研究を年に30回以上行っています。目指す授業は「誰も独りにしない」「50分間夢中になって学ぶ」授業です。写真の授業は2年生の数学です。5、6時間目の公開でしたが、7名の職員が参観し子どもの姿から学びました。

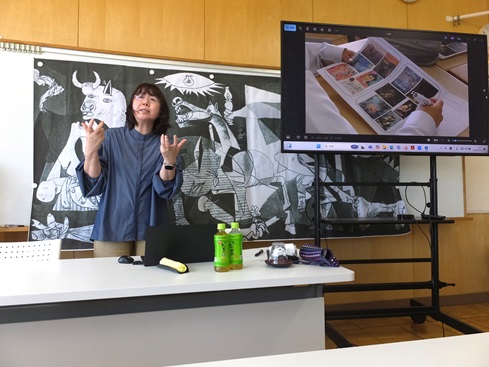

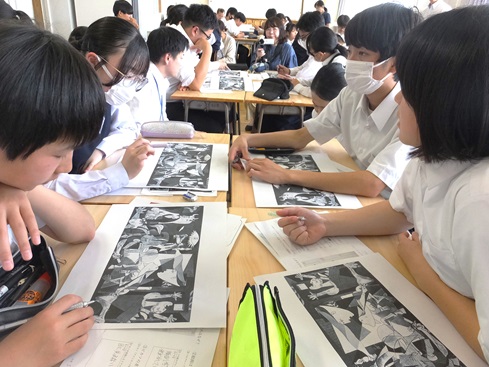

午後は焦点授業として、3年生の美術科の授業を全員で参観しました。今日のテーマは「リアルとは何か?-キュビズムの誕生-」でした。子どもたちは美術、著名な作品から表現の変遷を考えました。ジャンプの課題ではピカソが表現しようとしたリアルさについて探究しました。とても難しい課題でしたが、子どもたちは50分間夢中になって探究していました。子どもたちが下校した後、私たち教員も子どもたちの学ぶ姿から学びました。飯能第一中学校では質の高い豊かな学びを子どもたちに保障するため、教科を超えたこうした授業研究を行っています。

午後は焦点授業として、3年生の美術科の授業を全員で参観しました。今日のテーマは「リアルとは何か?-キュビズムの誕生-」でした。子どもたちは美術、著名な作品から表現の変遷を考えました。ジャンプの課題ではピカソが表現しようとしたリアルさについて探究しました。とても難しい課題でしたが、子どもたちは50分間夢中になって探究していました。子どもたちが下校した後、私たち教員も子どもたちの学ぶ姿から学びました。飯能第一中学校では質の高い豊かな学びを子どもたちに保障するため、教科を超えたこうした授業研究を行っています。

4月30日の第1回に続き、北田佳子先生(埼玉大学教授)を迎え第2回全体授業研究会を行いました。午前中の3、4校時は北田先生に全クラスの授業を参観いただき、子どもたちが誰一人孤立しないで学び合っている様子を見ていただきました。

4月30日の第1回に続き、北田佳子先生(埼玉大学教授)を迎え第2回全体授業研究会を行いました。午前中の3、4校時は北田先生に全クラスの授業を参観いただき、子どもたちが誰一人孤立しないで学び合っている様子を見ていただきました。

24(土)、25日(日)の2日間にわたって行われた飯能新緑ツーデーマーチ。今年も2日目、一中吹奏楽部が中央会場のスタート地点で参加者を励ます演奏を行いました。この日のために一生懸命に練習を重ねてきた部員たちです。軽快なリズムの「ルパン3世のテーマ」、ゆったりと聞かせるその練習の成果を思う存分発揮する素晴らしい演奏でした。会場のたくさんの皆さんからお褒めの言葉を頂きました。吹奏楽部のみなさん、お疲れさまでした。かっこよかったよ!