新着情報

地域のそろばん教室の先生を講師にお迎えし、3年生がそろばんの学習をしました。

「ごわさん」「ねがいましては」・・・聞きなれない言葉と共に、そろばんの玉の動かし方を教えていただき、あっという間の時間でした。

1年生が思い思いに描いた凧を、校庭で揚げました。

あたたかい日差しのもと、優しい風が吹く中で、たくさんの凧が気持ちよさそうに揚がっていきました。

「本気100%!輝く未来をつかめ」をテーマに、6年生を送る会が行われました。

下級生のありがとうの気持ちが、会場いっぱいに伝わる心温まる会となりました。

6年生は、精明小学校の伝統を受け継ぎ、立派にこの1年最高学年として活躍していました。

精明小学校のヒーローです。

代表委員会が企画したたてわり遊びが、業間休みにありました。

今日は、1班から4班の日でした。

6年生といっしょに活動することも残り少なくなっています。

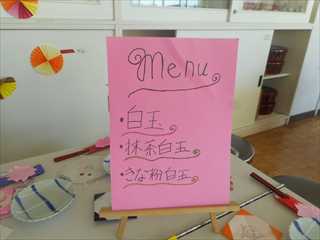

5年生が家庭科の授業で「白玉だんご」づくりに挑戦しました。グループごとに考えただんごを協力して作りました。

ひとつのテーブルをみんなで囲んでできあがった白玉だんごをいただきました。

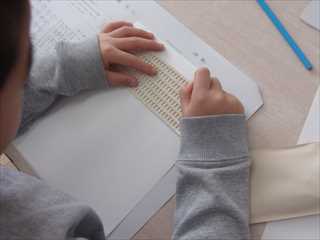

「福祉」について学習を進めている4年生は、講師の先生方に来校いただき、点字の体験をさせてもらいました。

令和7年度に向けて、新しい通学班が編成されました。

今日は、新しく班長、副班長になった児童が集まり、班長会議が開かれました。

集合時刻の確認や歩き方、班長、副班長の役割等については橋がありました。

校内音楽会2日目は、4・5・6年生、音楽クラブの発表がありました。

4年生以上は2部合唱で低音と高音のパートのハーモニーが会場に響き渡りました。音楽クラブは今年初めての発表で、4年生以上の仲間が、歌と合奏を発表してくれました。

校内音楽会1日目は、1・2・3年生、あけぼの学級の発表がありました。

低学年の元気な歌声、3年生のまとまりのある演奏、あけぼの学級の一人一人の精一杯の演奏。心動かされる素敵な音楽会となりました。

今週13日(木)、14日(金)に行われる校内音楽会に向けて、学級の練習も大詰めを迎えています。

合唱と合奏の練習に取り組み、本番に向けて心を一つに頑張っている子供たちです。

1年生が学校の近くにある幼稚園の子供たちを招待して、交流会を行いました。

手をつないで教室まで連れて行ったり、考えた遊びで楽しませたりしました。

また、先日地域のと交流した昔遊びを、幼稚園の子たちに教えて、交流を深めていました。

1年生が生活科の学習で、昔遊びに挑戦しました。今日は、学校運営協議会委員のみなさんや地域の民生児童委員のみなさんが昔遊びの先生として、1年生の子供たちにコマ回しや竹馬、羽根つきやあやとり等の技やコツを教えてくれました。

学校研究として、子供たちが聴き合い、学び合う授業を研修してきました。今年度最後となる、教職員による授業研究会が行われました。

特別支援学級の子供たちが、お別れ遠足に行くために、人数分の電車賃やお昼代をお金の半具体物を使って考え、実践に活かせるような学習をしました。ペアで、時にはグループで聴き合い、支え合いながら問題を解決する生き生きとした子供たちの様子が見られました。

学校保健委員会が開催されました。今回は「睡眠の重要性について 子どもの脳の発達と心身の健康」について、講師の先生にお話をしていただきました。

5年生も参加して、睡眠の大切さを知事ができるとともに、自分の睡眠について考える機会となりました。

朝のパワーアップタイムは、3回目の長縄練習でした。来週2月6日の長縄大会に向けて、各クラスで練習を続けています。どのクラスも記録が伸びています。

一人一人がうまく入れるようになってきていたり、回し手の回し方も上手になってきていたりします。

そして何よりも、あ互いに声を掛け合って応援したり、励ましあったりしている姿が素敵です。

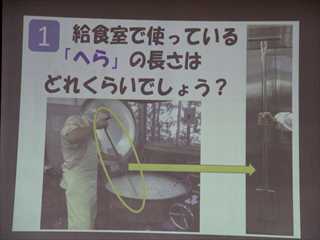

美化保健委員会が中心となって、給食感謝の会を行いました。

栄養のバランスを考えた献立をつくったり、地元の食材を準備したりしてくださっている栄養教諭の先生、そして毎日たくさんの子供たちの料理を安全に丁寧に作ってくださっている調理員のみなさんに感謝の気持ちを伝えました。

いっしょにクイズにも参加していただきました。

福祉についての学習を進めている4年生。

今日は、視覚障害者の方と盲導犬を講師に迎え、「誰もが楽しく暮らせる社会を考えよう」というテーマで学習しました。

3年生は、社会科「くらしのうつりかわり」の学習で、飯能市立博物館(キットス)へ行きました。

博物館では、展示資料の見学をはじめ、石臼や炭火アイロンの体験や昔の道具について学ぶことができました。

4年生になると始まるクラブ活動。

今日は、3年生が各クラブをグループで回って見学をしました。見学するだけでなく、いっしょに活動にも参加していました。

性の多様性の理解を深め、性的指向や性自認で悩みを抱える児童が自分の悩みを相談しやすい環境づくりにつなげることを目的として「性の多様性について学ぶ」授業を行いました。

互いを理解し合い、誰もが尊重されることの大切さを子供たち一人一人が心の中でしっかりと考える時間となりました。